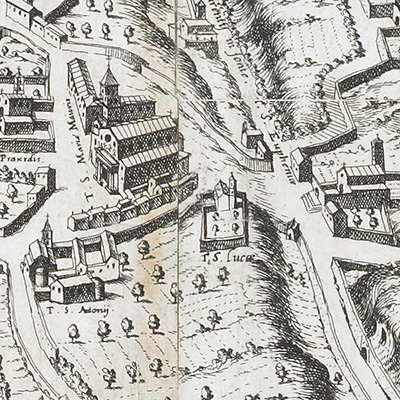

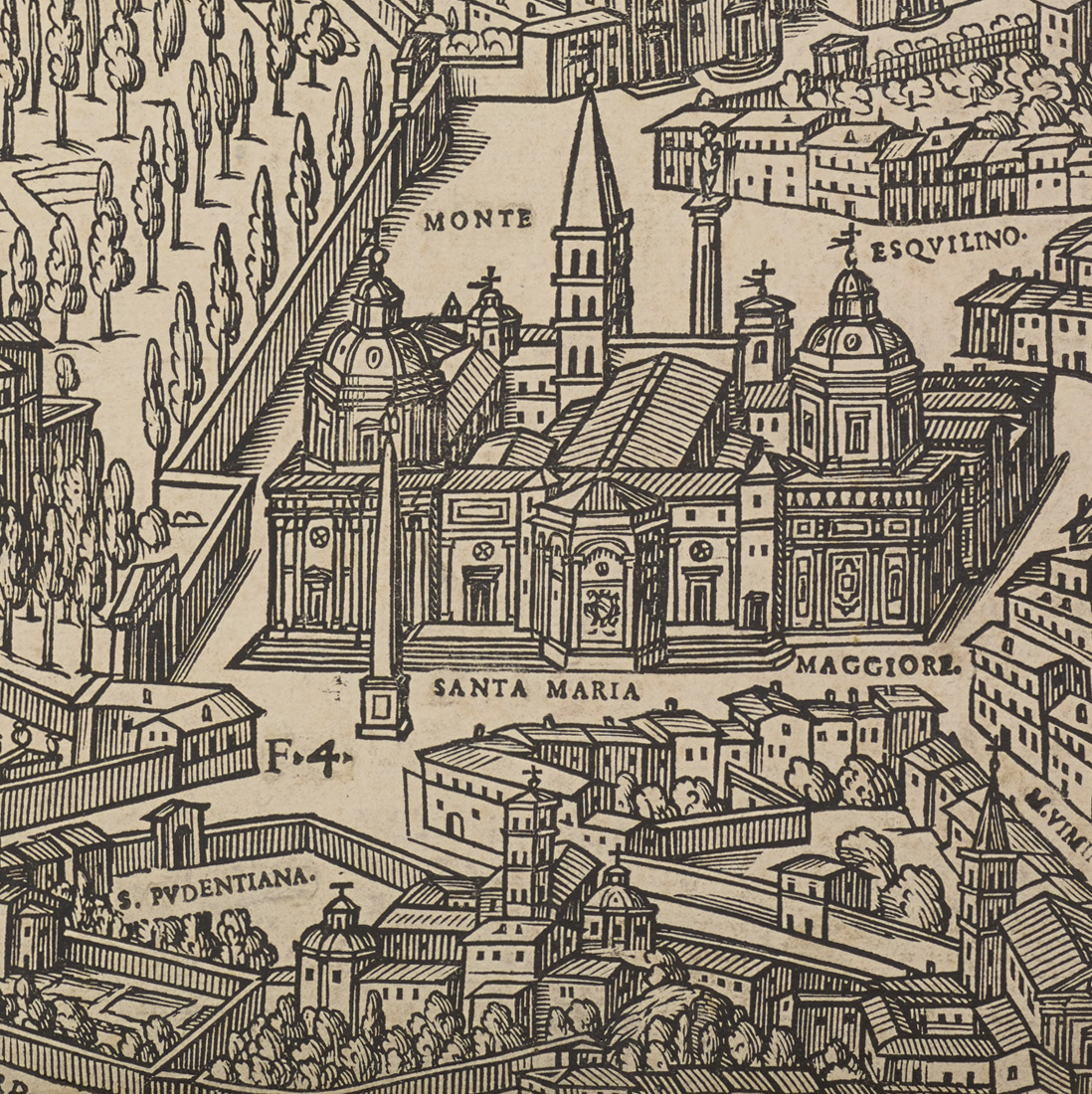

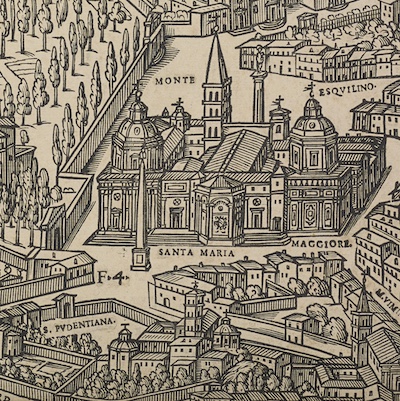

La piccola Chiesa di San Luca, che un tempo sorgeva sul Colle Esquilino vicino alla basilica papale di Santa Maria Maggiore, era una struttura medievale, probabilmente risalente al Duecento. Sebbene la maggior parte degli studi moderni sull'Università dei Pittori suggeriscano che le sue attività nella chiesa iniziarono nel 1478, quando ne furono promulgati gli statuti della corporazione, altre date alternative sono state proposte. [1] Nel 1590, punto di partenza per il progetto Accademia di San Luca, la chiesa era già stata rasa al suolo per espresso ordine di Sisto V da poco eletto al soglio pontificio nel 1585. Tuttavia, una storia parziale emerge da una serie di fonti scritte, documentarie e visive di data successiva che si riferiscono retrospettivamente a decisioni e transazioni che là si sono svolte.

Tutti i resoconti attestano che la chiesa era di modeste dimensioni. Ad esempio, la parola chiesuola usata da Girolamo Francini per descrivere l'edificio nella sua guida di Roma (1566) denota una piccola struttura. [2] Va notato, tuttavia, che nonostante le sue dimensioni, San Luca era degna di nota nelle guide (non tutte le chiese erano). La chiesa era sotto la giurisdizione della vicina basilica di Santa Maria Maggiore. I lavori nella chiesa, inclusa una decorazione pittorica, continuarono per alcuni decenni prima della sua demolizione ma la maggior parte o tutte le quali sono ora svanite. Nelle sue note manoscritte sulle chiese di Roma, Pompeo Ugonio descriveva la chiesa come un edificio ad unica navata coronata da una volta a botte e adornata con dipinti (tra cui, sull'altare maggiore, c'era la raffigurazione di San Luca che dipinge la Vergine, che alcuni studiosi sostengono sia l'opera allora attribuita a Raffaello). [3] Sfortunatamente, nessuna informazione sugli autori o sui soggetti degli altri dipinti è venuta alla luce.